In questa corrispondenza interrompo le riflessioni sul dialetto per riproporre all’attenzione dei lettori una leggenda della quale ho memoria sin da bambino, ma che non so quanta presa abbia avuto tra i miei concittadini, sempre con la speranza che il tempo non l’abbia del tutto cancellata. Mi perdonerete qualche accenno alla mia infanzia vissuta ai margini della fontana della Lice, in vista del castello Sabatini e della Madonna d’Itria, spesso all’ombra di quel maestoso ‘calìpsu’ dove cominciava via Sottopalazzo, o Sottoalice.

Allora dico che… Sempre sette sono le camere d’oro; sempre inviolabile è il segreto che le rende irraggiungibili; sempre del sogno è la terra da dove si attende che appaiano. Certi, seppur vaghi, sono i ricordi che trattengo, ormai fortunosi, di racconti che parlavano di un corridoio segreto che univa queste sette stanze strabocchevoli di ori al colle dell’Itria. Un percorso che tante volte la mia immaginazione fece, tra clangori di tube e sferragliare di speroni, e cozzare di lance contro usberghi, lucenti a volte, corruschi altre, ed elmi svettanti, e cimieri nel vento. Su tutto, inarrestabili, i profumi dell’origano e del finocchio selvatico, le more di rovo e i gelsi, indagati, quasi sfogliati, controluce, verso il mare, quasi una sinopia luccicante su cui appuntare i sogni, nella distesa giustapposta al colle. Incontrollabile, come un cervèdduzzu, mi attaccavo alle falde dell’Itria, con la recondita, inconfessabile speranza, che d’un tratto la terra si aprisse sotto le mie dita che con cautela sottraevano alla terra, sottile e resistente, tumido, un asparago selvatico… quasi un segno della natura ad indicarmi la strada per quel sepolcreto d’ori che dalla marina conduceva al colle, fino alla prigione di Lusitania, e al suo sonno incantato. Di questa leggenda parla G.F. Pugliese nella sua ‘Descrizione…,vol. I’: Costantino il Grande nel 319 si battezza nella Religione di Cristo, e nel 328 trasferisce la sede dell’Impero in Costantinopoli. Gli storici che veggono in Costantino un protettore del Cristianesimo lo encomiano, e gli confermano il titolo di Grande; ma quelli che n’esaminano la condotta religiosa e politica con più maturità, lo riconoscono stravagante e volubile nella prima; orgoglioso, e vano nella seconda. In effetti egli non soggiornò molto in Roma, e sia che gli facesse ombra l’autorità del Senato Romano, sia che per frivolezza volesse lasciare immortale il suo nome, edificò, abellì colla massima profusione Costantinopoli, e vi si stabilì. Il vasto Impero Romano che si credeva sua proprietà venne smembrato con testamento a’ figli che eran tre, ed a due nipoti, quantunque ne avesse dippiù, come aveva fratelli. Alessandro a’ quattro venti, Costantino a cinque.

Or siccome le corse sue dall’occidente all’oriente furono spesse pria di fissarvisi con Sede Imperiale; così vantasi per la distrutta Paterno l’onore di averlo più volte accolto, talché quella che ora dicesi baracca di mezzo, o altrimenti baracca del caricatoio si è per costante tradizione de’ nostri antichi, ripetuta nella sopracitata lettera del Dottor Giovanni Casoppero al Vescovo di Cotrone del 20 (manca il mese) del 1640, nominata dell’imbarco di Costantino. E si vuole che questo Imperadore navigando da Roma per l’oriente e sapendo che noi possedevamo in augusto (probabilmente la lettura esatta è ‘angusto’) Santuario la miracolosa immagine sotto il titolo dell’Idria volle esser posto a terra, e salì sul colle, ove ancora esiste mal ridotto per tante ingiurie che appresso esporrò il romitaggio, per farvi le sue orazioni; che in questa occasione invaghito dell’amenità del sito avesse ordinato di edificarsi un palazzo per suo conto, ove potere nelle occasioni stanziare: che questo fu fabbricato ed è quello che per antonomasia dicesi palazzo, posto alle falde del colle dell’ldria, e nel più ridente punto della nostra marina or di proprietà, lo ripeto, della famiglia Sabatini. Ma perché la tradizione, spesso fallace, si condisce delle favole, e del maraviglioso, si soggiunge che l’Imperadore volle dimorare per veder compito l’edifizio, ma che giunta a metà la fabbrica non poteva innalzarsi più perché l’opera del giorno veniva per diabolica opera demolita la notte; che turbatosene, mentre una mattina pensoso passeggiava per que’ dintorni gli si parò innanzi un uomo straordinario, ovvero un fantasma che in grave e misterioso tono lo persuase a sacrificare quella vergine che in Paterno si rinveniva di nome singolare, e di seppellirla viva in quelle mura, dopo di che la fabbrica poteva ricevere compimento: che ciò fu fatto, e la vergine Lisitania, nome singolare, perché essa sola lo portava, venne strappata a’ genitori per ordine Imperiale, e fabbricata in un muro, e così il palazzo fu compito: che a quel muro eravi una pietra postavi per segno; e questa favolosa tradizione era così impressa nella mente dei successori a’ Paternesi, che nel 1545, si fece credere al feudatario Pietro Antonio Abenanti, il quale nel breve suo dominare qui volle accertarsene, e fece demolire quel muro ove si credeva riconoscere la pietra; ma che nulla si rinvenne, e la curiosità restò delusa. I pregiudizi, le superstizioni sono di tutt’i tempi, e di tutti gli uomini. Temesa ebbe il suo genio malefico, Crimissa anche divenuta Paterno volle il suo; e sempre questi genii tristi a danno della innocente verginità!

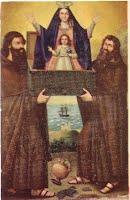

Io che per divertimento riporto la storiella ritengo tale edifizio per opera tutta Baronale, de’ tempi molto posteriori alla distruzione di Paterno, e forse del 15° secolo sotto il dominio di Andrea Garafa de’ conti di S. Severina, e me ne convince la forma angusta dell’ingresso, la strettezza della grada, e del cortile, le molte feritoje a tutte le mura, per renderlo in istato di resistere alle aggressioni di barbari; e che le stanze sporgenti a’ quattro angoli a mo’ di torrette di guardia, siano aggiunzioni posteriori fattevi da Vespasiano Spinelli, che molto amava questo sito, e lo frequentava. Cosa non avrei fatto per sfiorare quella pietra, e salvare Lisitania o almeno Petrusineddu, sorpreso e afferrato dal gigante che egli stesso aveva estratto dalla terra legato a un filo d’erba, o ad un gambo di prezzemolo. So per certo che Lisitania è ancora viva, nel suo mondo di erbe e acque sotterranee, tra l’Itria e lo Jonio. Nella toponomastica del mio paese rimane una via, una zona forse, che si chiama ‘sottopalazzo’, e anche ‘sottoalice’, un estremo della quale è situato dove abitavo da bambino. Del romitaggio rimane memoria nel ‘rimìtu d’a Madonna ‘e Rita‘ (Rita è l’esito corrotto di Itria, o Idria, che significa ’bombola’, come dice il Pugliese, magari timoroso di dire ‘gùmmula’, orcio, cioè l’anfora raffigurata nel quadro della Madonna alla quale dà il nome).

Cataldo Antonio Amoruso da Piacenza